프랜차이즈 전성시대다. 음식점을 비롯해 커피점, 편의점, 빵집, 문구점까지 골목 어귀마다 프랜차이즈 브랜드가 빼곡히 자리하고 있다. 지난달에만 하루 평균 4.7개의 프랜차이즈 브랜드가 신규 등록될 정도로 우리사회는 프랜차이즈 홍수에 빠져 있다.

퇴직자들이 저마다 생계 수단으로 프랜차이즈를 선호하면서 시장 상황도 급변했다. 우후죽순 프랜차이즈 난립 속에 절반가량은 등록이 말소되거나 폐지됐다. 피해는 고스란히 가맹점주의 몫이다.

월평균 107개 프랜차이즈 신규등록…"절반은 먼지처럼 사라져"

취재팀은 지난 4년간 공정거래위원회에 등록된 프랜차이즈 정보공개서를 토대로 업종별 현황과 추이 등을 분석하는 한편, 분쟁조정 유형 및 처리결과 등을 면밀히 살폈다.

자료/공정위

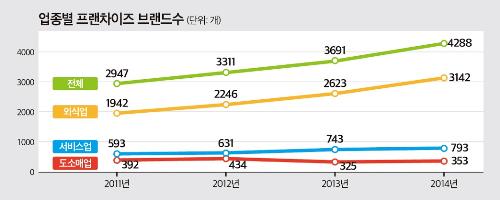

국내에 등록된 프랜차이즈 브랜드수는 2011년 2947개를 시작으로 2012년 3311개, 2013년 3691개, 2014년 4288개 등 매년 두 자릿수 큰 폭으로 상승했다.

업종별로 보면 가장 큰 비중을 차지하는 외식업의 경우 2011년 1962개(66.6%), 2012년 2246개(67.8%), 2013년 2623개(71.1%), 2014년 3142개(73.3%)로, 브랜드수와 비중 모두 늘어났다. 경쟁이 치열해진 데다 상대적으로 영세한 브랜드의 등장도 눈에 띄었다.

서비스업은 2011년 593개(20.1%)에서 2014년 793개(18.5%)로 수는 늘었지만 비중은 줄었고, 같은 기간 도·소매업은 392개(13.3%)에서 353개(8.2%)로 수와 비중 모두 줄어들었다. 사실상 패스트푸드를 비롯한 외식업의 독주다.

올해에만 신규 등록된 프랜차이즈 브랜드는 총 1176개로(11월말 기준), 매월 평균 107개의 신규 프랜차이즈가 쏟아졌다. 특히 지난달 등록된 프랜차이즈는 141개로, 단순 계산시 하루 평균 4.7개가 새로 시장에 등장한 셈이다.

사진/뉴시스

매년 1000여개의 신규 브랜드가 쏟아졌다면, 그중 절반인 500여개 이상은 사업을 접었다. 치열한 시장경쟁 속에서 자본이나 브랜드가 왜소한 경우 어김없이 시장에서 도태됐다. 맛 등 기술 특화로 살아남는 경우는 드물었고, 대신 접근성과 규모, 브랜드 등 자본에서 승패가 갈리는 경우가 많았다.

이 과정에서 대다수의 가맹본부는 프랜차이즈 가맹점수를 늘리는 데 주력함과 동시에 그 부담은 가맹비(로열티)나 재료비, 물류비, 인테리어 및 장비 납품비 등의 명목으로 점주에게 돌렸다. 일종의 먹이사슬이다.

정중열 길 가맹거래사무소 거래사는 “일부 프랜차이즈는 철저한 시장조사나 준비기간 없이 순간적인 아이디어로 시장에 뛰어들다 보니 제대로 된 검증이나 필터링을 거치지 못한다”며 “막상 시장에 나가보면 경쟁력이 없어 1년도 안 돼 문을 닫는 사례가 빈번하다"고 말했다. 그러면서 "점주들을 대상으로 실험하는 것과 다름없다”고 말했다.

분쟁조정 8년새 3배 급증…공정위 역할 두고 '갑론을박'

프랜차이즈 브랜드가 급증하면서 가맹본부와 점주 간 불공정행위로 인한 분쟁조정도 증가하는 추세다.

공정거래위원회 산하 한국공정거래조정원 가맹사업거래분쟁조정협의회에 따르면, 분쟁조정 접수 건수는 지난 2007년 172건에서 2009년 357건, 2010년 447건, 2011년 733건으로 정점을 찍은 뒤 2012년 578건, 2013년 554건, 2014년 572건으로 집계됐다. 8년새 약 3배가 넘는 분쟁조정 건수가 발생했다.

유형별로 보면 2003년부터 2013년까지 10년간 총 4061건의 분쟁조정 가운데, 가맹점사업자의 가맹계약해지 및 가맹금 반환신청이 1920건(47.28%)으로 절반에 육박했다. 이어 ▲부당한 갱신거절 철회(241건, 5.93%) ▲계약이행 청구(214건, 5.27%) ▲일방적 계약변경 철회(192건, 4.23%) ▲부당이득반환(157건, 3.87%) ▲영업지역 보장(153건, 3.78%) ▲상표 및 의장권 침해(5건, 0.12%) ▲기타(1179건, 29.03%)로 나타났다.

자료/공정위

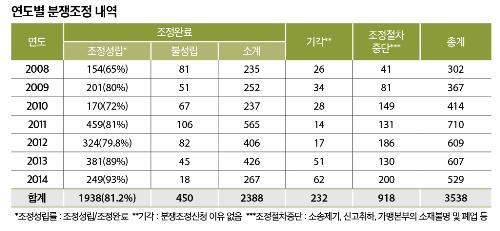

특이한 건 시장 감시자인 공정위의 역할이다. 가맹사업거래 연도별 분쟁조정 통계를 보면 2010년 170건(72%), 2011년 459건(81%), 2012년 324건(79.8%), 2013년 281건(89%), 2014년 249건(93%) 등 조정성립이 크게 개선됐다. 지난해의 경우 총 267건의 분쟁조정 중 무려 249건이 조정성립됐고, 18건(7%)만 불성립됐다.

이 자료만 놓고 보면 가맹본부와 점주 간 분쟁을 원활히 조정, 합의에 이르게 하는 데 공정위의 역할이 크게 도드라짐을 알 수 있다. 하지만 분쟁조정 중 신고 취하, 가맹본부의 소재 불명 및 폐업, 소송 제기 등 조정절차 중단 항목을 포함하면 조정성립 비율은 현격히 줄어든다.

심지어 을의 입장인 점주가 문제제기를 해 조정되는 경우는 아예 절반 수준에 그친다. 실제로 지난해 총 529건의 분쟁신청 중 249건이 해결됐고, 200건은 조정절차 중단, 18건은 불성립으로 결론났다. 조정절차 중단도 지난 2008년 41건에서 지난해 200건으로 매년 증가하고 있다.

이에 대해 전문가들은 하나같이 자치단체로의 권한 이양을 통한 시장 감시 강화를 주장하고 있다. 김남근 참여연대 집행위원장은 “공정위가 가맹사업거래의 불공정 문제를 제대로 들여다보기에는 한계가 있다”면서 “감독행정을 자치단체로 이양해 체계화함으로써 문제 해결에 나서야 한다”고 말했다. 이어 “2013년 경제민주화의 흐름을 타고 가맹점주단체의 상생교섭제도 등 일부 개선이 있었지만, 실효성을 높일 수 있는 감독행정 등 후속적인 제도 개선이 이뤄지지 않으면서 반쪽자리 개혁이 되고 말았다”고 덧붙였다.

한편 경기도에서는 공정경제과를 신설, 가맹사업거래의 불공정 문제 해결에 나서겠다고 밝혀 향후 결과가 주목된다.

김영택 기자 ykim98@etomato.com

ⓒ 맛있는 뉴스토마토, 무단 전재 - 재배포 금지